腸もみをおこなっていると、「チネイザンと腸もみは何が違うのですか」と聞かれることもあります。またネット検索していると「チネイザンは腸もみとは違います!」という文章を見たことがあります(チネイザンをおこなっている人が発信しているもの)。

一方で、「腸もみはチネイザンとは違います!」と主張している腸セラピストには出会ったことがありません(いるかもしれませんが、少なくとも私の場合は…です)。

私はその質問をお客様からいただいて初めて「チネイザンって何ですか?」と存在に気づいたくらいなので、そこまで詳しいわけではないのですが、私なりに調べてみた結果、あくまでも私の意見として、腸もみとチネイザンの違いについて書いていこうと思います。

そもそもチネイザンとは

このブログにたどり着かれているということは、腸もみはある程度こんなものかなとご存じだと思うので、まずはチネイザンに触れておきましょう。

一般社団法人チネイザン協会のホームページには、このような説明があります。詳しく書いてありますので、リンク先から続きを読んでみてください。

チネイザン療法(氣内臓セラピー)は、古代中国で発祥した気功療法の一つです。腹部に触れることを中心にしたホリスティックな療法で、胃や肝臓をはじめ、皮膚や骨なども含めたすべての臓器に働きかけます。 (一般社団法人チネイザン協会「チネイザンとは?」より)

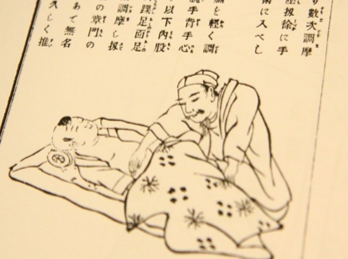

歴史的な背景については、このように説明されています。

チネイザンは古代中国において、タオ(神仙術、陰陽道、老荘思想、東洋医学などを結合した叡智)に長けた仙人たちが行っていた秘術だと言われます。しかし、中国にはほかにも似たような療法はあるものの、はっきりとした歴史的なことは限定することができません。文化大革命などの影響で歴史から消え去ろうとしていたこの療法がタイの北部に伝わったようです。ムイ先生という名人がいて、その施術法を、タオの世界的権威である謝明徳老(マンタック・チア)師が現代医学を取り入れて再生したのが、現代チネイザンの始まりです。 (一般社団法人チネイザン協会「チネイザンとは?」より)

腸もみの特徴とは

では、腸もみの特徴は何なのかというと、特にチネイザンと対比したときに言われがちなのが、「小腸と大腸をもみほぐし、腸の蠕動(ぜんどう)運動を活性化するものということです。チネイザンは、「単なるリラクゼーションではなく、感情を安定させ、気力や集中力をアップさせます」という具合に、腸という臓器以外にも影響を与えることが強調されています。

坂本

坂本私はこれに異論を唱えています。

私がおこなっている腸もみは、漢方の診察方法のひとつである「切診(せっしん)」の内の「腹診(ふくしん)」と、日本オリジナルで流行った「按腹(あんぷく)」というものを融合したものです。

「精神は腹部に宿る」といわれるとおり、腸という臓器だけでなく、感情や精神的な部分、また腸以外の体の部位にも影響を与えることが、この腹診や按腹の学問でわかっています。

つまり、私の個人的な意見としては、腸もみもチネイザンも出所は違えど、どちらも東洋の施術で、腹部をさわり、臓器にも感情にも影響を与えるということで、「もう同じでいいんじゃないか」とさえ思っています。

お腹を触るんですから、お腹以外に影響があるのは体の構造上、当たり前なんです。腸もみだから腸にしか影響がない、なんてことはありません。

「脳腸相関」という言葉はご存じでしょうか。脳と腸は互いに連携し合っているのです。腸腎連関だとか、腸肝軸だとかもありますし、腸内細菌の働きを理解すれば、お腹をよくすれば心身すべてによい影響が行き届くのは当然です。

求められているのは施術で結果を出すこと

私は「チネイザン」について勉強したわけではないので、「私もチネイザンやってます」とはさすがに言えませんが、私なりに調べてみたところ、大きな違いは見つけられませんでした。

このような施術を受けるのも好きな私としては、施術の名称は何でもいいんじゃないかというのが正直なところで、お客様が求められていることに応えること、結果を出すことが一番だと思っています。

その結果、「腸もみがいい」「チネイザンがいい」と区別をする人が出てきてもいいし、「よくわかんないけど、お腹をほぐしてもらったらよくなった!」という人がいてもいいですよね。

私が代表を務める「幸せ腸セラピー協会」の「腸セラピスト資格取得講座」では、五行を用いてお客様の背格好や声色から観察していくスキルも身につけます。そして私のサロン「腸セラピーサロン凜花」では、お通じに悩む人だけでなく、肩こり解消目的の方や不眠に悩まれる方もいらっしゃっていますので、ご興味がありましたらぜひいらしてください。

コメント